BULLETIN 27 – 4EME TRIMESTRE 2010

SOMMAIRE

Le général Salan en 1960 (suite) Conférence de presse

–Bigeard

- Missions en Espagne A. de Gorostarzu (suite)

- Colonel Godard (suite)

Le général Salan en 1960 (Suite)

L’expression publique du désaccord fondamental du général Raou Salan avec la politique algérienne du général de Gaulle, déjà manifestée à Alger en septembre, est renouvelée solennellement lors de la conférence de presse – en fait une déclaration – tenue le 25 octobre dans les salons de l’Hôtel d’Orsay. Quelques jours plus tard, ce sera le départ pour l’Espagne en compagnie du capitaine Ferrandi.

Georges Bidault et le général André Zeller assistent à la conférence de presse du général Raoul Salan

Bigeard

Beaucoup a été dit et écrit dans les média sur Bigeard, après sa mort intervenue le 18 juin 2010, sur le combattant hors du commun qu’il a été en Indochine et en Algérie. Jean-Paul Angelelli rappelle quelques éléments des relations pas toujours faciles, spécialement en mai 1958, entre le général Salan et Bigeard.

Bigeard et Salan

Décédé à Toul le 18 juin 2010, le général Bigeard a connu des obsèques solennelles le 21 juin dans la cathédrale de Toul où le président Giscard d’Estaing lui a rendu un émouvant hommage en le saluant comme « la dernière figure emblématique du soldat dans notre histoire militaire ». Le Général Salan a souvent parlé de lui dans deux livres de ses Mémoires (tomes 2 et 3: Fin d’un Empire, Presses de la Cité, 1971 et 1972) En faisant son éloge de combattant avec émotion et respect..

Mais pour la petite histoire (qui contribue à la grande), il faut bien signaler ici et là quelques frictions.

Par exemple en Indochine ; en octobre 1952, lors de l’évacuation du poste de Tulé dans le Nord-Ouest du Tonkin. Le général Salan avait donné l’ordre d’évacuer le poste « sans tarder ». Bigeard le fait mais avec un certain retard[1]. Il fut talonné par une division vietminh, à travers le relief et la jungle ; un retrait pénible avec blessés et pertes jusqu’à Na qu’entièrement exterminé) aux ordres de .l’adjudant Peyrol. A Hanoï, Salan fit remarquer à Bigeard qu’il lui devait la vie.

En Algérie le général Salan qui prit ses fonctions en 1957 a admiré l’action du régiment de

Bigeard, le 3ème RPC et de ses hommes dans la première phase de la bataille (dans la seconde aussi) d’Alger où Bigeard cassa les premiers réseaux terroristes du F.L.N. et captura l’un de ses grands chefs Larbi ben M’hidi,. Sans être responsable de son exécution.

Mais le général Salan fut plus critique quand il apprit les relations entre Bigeard et le ministre de la Défense Nationale, le gaulliste Chaban Delmas. Qui le soutint dans son projet de créer le centre anti-guérilla Jeanne d’Arc à Philippeville, créa une antenne (politique) à Alger dirigée par Léon Delbecque et aurait même préparé en 1958 un coup qui devait ramener au pouvoir le général de Gaulle.

De plus, de Paris, Chaban poussait au remplacement du général Salan par le général Cogny (en poste au Maroc). Or, sans entrer dans les détails, le général Salan témoignait d’une grand méfiance pour Cogny et sa possible implication dans l’affaire du bazooka[2]. A noter que le 11 mai 1958 Chaban, qui n’était plus ministre (le gouvernement venait d’être renversé), était venu à Philippeville pour procéder au jumelage avec Bordeaux. Mais en même temps il avait eu des contacts avec le général Gilles commandant l’Est Constantinois et son adjoint le colonel Bigeard. Chaban aurait même proposé à Gilles de remplacer .Salan.. ..

Le Général Salan savait .tout cela. Dans la publication «La guerre d’Algérie» d’Yves Courriére, le colonel Trinquier a rapporté (P.1253-4), les confidences que lui fit le général. On est le 14 mai 58. Évoquant Delbecque, Salan dit »… « Je sais qu’il grenouille ici depuis des mois avec l’appui constant de Chaban-Delmas sans que je puisse rien faire. Je suis à peu prés au courant de leurs projets. Mais avec Massu vous avez démoli leur plan de bataille (1).

L’opération devait être menée par Gilles, Bigeard et Cie.; ils devaient d’abord m’arrêter .mais ils n’ont toujours pas bougé. Pour eux, l’heure est maintenant passée. Il y a longtemps que je suis au courant de leurs manigances. Mais je n’y pouvais rien »

Le 15 mai, le lendemain, Salan vit arriver à Alger le général Gilles venu de Constantine avec Bigeard. A Constantine la situation est difficile. Il y a eu des heurts entre les C.R.S. et la population civile ralliée au 13 mai. Salan leur demande de regagner d’urgence la ville pour la reprise en main. Ce qu’ils firent. Au mois d’août, Bigeard fut rappelé en métropole. Plus tard, on retrouvera Bigeard en Algérie à la tête du Secteur de Saïda. De ce secteur, au moment des barricades (fin janvier 60), il lança un message de sympathie aux insurgés. Qu’il aurait plus tard démenti mais ceci explique que De Gaulle l’ait éloigné de l’Algérie pour l’envoyer en Afrique Noire et à Madagascar. Bigeard a donc pu connaître à divers moments une tentation politique. Ce qui ne diminue en rien ses exploits militaires et sa brillante et glorieuse personnalité.

[1] Il y eut, semble-t-il, des problèmes de transmission des ordres par radio

[2] Sur l’affaire du bazooka, voir les articles de Jean-Paul Angelelli parus dans les numéros 11 à 14 du bulletin

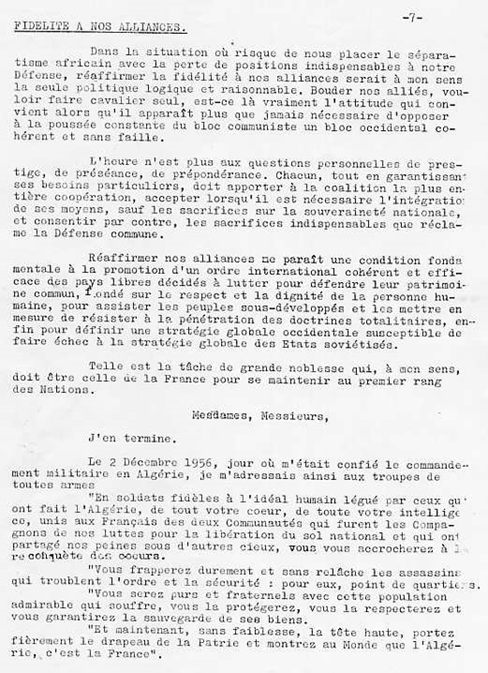

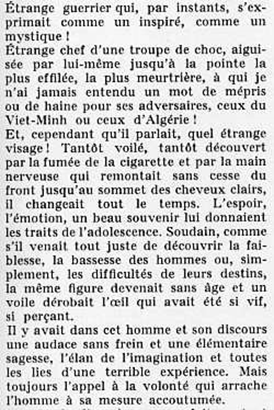

Bigeard vu par Joseph Kessel

Le mensuel de luxe « femina

illustration« , dirigé par Hélène Gordon-Lazareff, dont la rédactrice en chef était Michèle Rosier, le directeur de la rédaction Louis Martin-Chauffier et le directeur littéraire Roger Nimier, a publié dans son numéro de juin 1956 un long article de Joseph Kessel sur Bigeard qu’il est allé rencontrer à Bône en mai 1956. Kessel a intitulé cet article :

« Bigeard, le magnétique, m’a convaincu, envoûté ».

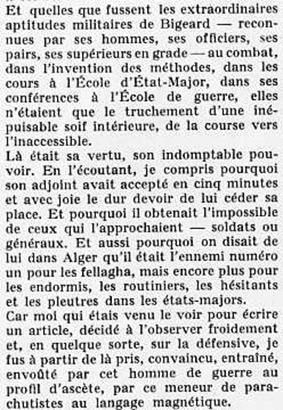

Joseph Kessel était parti de Paris pour Bône en s’étant interdit de se construire une image de lui.

« Trois campagnes illustres en Indochine, lieutenant-colonel à 38 ans… Nommé en plein enfer de Dien Bien Phu… La religion de la forme physique, une indépendance ombrageuse, orageuse. Vingt-cinq citations…Figure de légende dans l’armée et commençant à le devenir dans la tradition populaire …Telles étaient les données abstraites que j’avais et que je ne voulais pas habiller de traits préconçus. Je connais trop les pièges de l’imagination. »

Extraits

Quand la « grande presse » célébrait l’armée française en Algérie: 14 juillet 1956

Missions en Espagne

Avec Salan (suite)

Avant le ‘’Putsch’’ du 22 avril 1961

Février : reprise des liaisons avec l’Espagne

Le général Jacques Faure prend contact avec moi. A différentes reprises, il me fixa rendez-vous. Ici « Jacques de Talence », tel était le moyen d’identification au début de chaque communication. Sa voix était facile à reconnaître.

Nos rencontres avaient lieu soit dans sa propriété ‘’ Les Charmes ‘’ en bordure de la nationale 10 à Talence d’où Madame Faure, née Kappelhoff-Lancon , était originaire soit dans un restaurant de routiers à Labouheyre , à michemin entre Bordeaux et Bayonne. Après chaque entrevue avec Faure, je repartais pour Madrid, rendre compte.

Les évènements semblent se précipiter. Tixier-Vignancour est de retour à Madrid.

« Susini m’annonce que Maître Tixier-Vignancour arrive ce soir à Madrid… L’humeur du général s’en trouve considérablement assombrie : il n’a pas oublié l’imbroglio du mois de décembre dernier. » (19 mars )

« J’ai eu droit au déjeuner à une très violente diatribe de la part du général contre Tixier- Vignancour. Il m’affirme qu’il ne le reverra sous aucun prétexte et m’interdit de le rencontrer. Les évènements de décembre dernier reviennent sans cesse dans ses propos… » (21 mars) « Avant de quitter Madrid, Maître Tixier -Vignancour n’a pas pu s’empêcher de faire une déclaration à la presse… Je connais trop bien l’actuel état d’esprit de Salan : « son ressentiment est encore trop violent pour accepter d’envisager une quelconque médiation ou un quelconque accommodement. » (600 jours avec Salan, Jean Ferrandi, 23 mars, page 108 ).

Le général Faure » clandestinement » à Madrid.

« « L’événement » si souvent annoncé par Salan et toujours vainement attendu va-t-il enfin se produire ? La visite que nous recevons aujourd’hui est cette fois capitale. Il s’agit du général Jacques Faure qui vient de passer clandestinement la frontière. » (600 jours avec Salan, Jean Ferrandi, 24 mars, page 108

Le 23 mars, en début d’après-midi, Maury et Jean Bagieu, tous deux membres actifs des Anciens Combattants de l’Union Française à Bordeaux, conduisirent le général Faure dans un petit bistrot situé à Biarrotte sur la RN 117 où je le récupérais.

Ce jour là, je fis la connaissance de Bagieu qui apporta une énorme contribution à notre combat pour la sauvegarde de l’Algérie. Après avoir passé quatre ans en prison à l’île de Ré, il s’installera dans sa région d’origine, dans mon village, où nous avons travaillé ensemble et conservé des relations très amicales.

Elisabeth, le général Faure et moi, avons rejoint le village basque de Dantcharria où nous attendait « Henri », frère de « Louis » qui, en décembre, avait assuré le ‘’ deuxième relais’’ véhiculant Salan et Ferrandi entre Burgos et San Augustin.

Nous avions l’impression que de nombreux basques, sous le contrôle d’Henri se trouvaient dans le secteur pour une surveillance discrète.

Elisabeth nous a quittés ramenant notre voiture, alors que Faure, Henri et moi, en empruntant le chemin très connu, dit « des contrebandiers « , sommes arrivés en Espagne. Quelques centaines de mètres plus loin, dans une ferme amie, Louis nous attendait. Il sera notre chauffeur durant tout ce voyage.

A Madrid, par sécurité, Faure et Louis passeront la nuit dans la voiture. Quant à moi, déjà identifié, je descendis à l’hôtel, permettant à mes compagnons d’utiliser ma chambre, au petit matin. Le 24 mars, à l’hôtel Princesa, Faure rencontrera longuement Salan, Ferrandi et Susini. Dans l’après-midi nous repartons, passons la nuit à Pampelune dans un refuge de contrebandiers et traversons la frontière à Hendaye, Jacques Faure étant muni d’un faux passeport. Le général Faure restera, durant son escapade espagnole, un passager clandestin non recherché et non identifié.

En mission auprès du général Maurice Challe

Le 26 mars, ma femme reçoit à déjeuner le général et Madame Faure à Saint Vincent de Tyrosse. Ils resteront une partie de l’après-midi. Ce n’est pas, bien sûr, pour faire du tourisme qu’ils ont fait ce déplacement depuis Talence. Le 27 mars, Élisabeth donne naissance dans une clinique de Bayonne à notre cinquième enfant, Caroline. Le médecin s’étonnera de ne jamais me voir. Le 28 mars, j’ai repris le chemin de Madrid où je reste plusieurs heures en compagnie de Salan et Susini.

C’est avec une lettre écrite par le général Salan d’une part, et un message oral très précis, d’autre part, que je rentre en France puis prends le train pour Paris afin de rencontrer le général Maurice Challe.

Lorsque je sonne à la porte du général Challe, sans avoir pris contact au préalable bien évidemment, je sais qu’il est là. Le général Faure m’avait précisé qu’il avait rendez-vous avec lui un quart d’heure plutôt. Nous devions faire comme si nous ne nous connaissions pas. Un employé en veste blanche m’ouvrit la porte et aussitôt le Général apparut. Après m’être présenté et lui avoir dévoilé l’objet de ma visite, le général, très aimable, me fit entrer dans le salon où se trouvait Jacques Faure. Mon nom de famille ne lui était pas inconnu ; il avait connu dans l’armée un de mes oncles. L’entretien s’est déroulé dans une excellente atmosphère, il m’a offert un whisky.

Le général a pris connaissance de la lettre et entendu le message oral. Il m’a dit textuellement : vous direz au général Salan que :

- « Je suis prêt à participer à cette action en Algérie, mais je ne peux pas prendre une décision définitive sans m’être mis d’accord avec le général Zeller qui est à Nancy aujourd’hui. »

- « Je mets une condition qui est pour moi fondamentale : il ne faut pas qu’une goutte de sang soit versée. »

Voilà les deux points essentiels de cette longue conversation au cours de laquelle « d’autres sujets furent abordés. » Le général Challe avait pris sa décision.

Première rencontre avec le général Edmond Jouhaud

En quittant le domicile du général Challe, Jacques Faure et moi partîmes rejoindre chez André Regard, lui aussi présent, boulevard Malesherbes, le général Edmond Jouhaud et Yves Gignac.

Assis à sa gauche autour d’une table, ce qui m’a instantanément frappé chez le général Jouhaud, c’est sa gentillesse, la spontanéité de sa parole, la franchise émanant de son regard. Je n’avais jamais rencontré auparavant ce personnage attachant. Durant les cinq premières minutes, je lui racontais mon voyage en Algérie en novembre, le message que le général Salan m’avait confié pour lui et l’impossibilité de le rencontrer. Sa réponse m’a déconcerté. « Vous direz au général Salan que je ne l’ai jamais trahi. »

Je savais qu’il y avait eu des malentendus, conséquences des difficultés de communication, mais il y eut des initiatives individuelles voulues et malheureuses qui laissèrent volontairement le général Jouhaud dans l’ignorance et le général Salan sciemment trompé, victime de fausses informations. Le général Jouhaud décrivit la nature et l’importance des moyens dont il pensait pouvoir disposer en Algérie, en particulier dans le domaine aérien. Il insista longuement pour que je sois son interprète pour dire à Salan combien il le soutiendrait dans leur combat commun pour la sauvegarde de sa terre algérienne.

Pendant cette réunion, j’ai été surpris de voir Robert Lalfert traverser la pièce sans nous regarder.

Muni d’une multitude de messages oraux pour le général Salan, je pris congé de cette haute assemblée pour rejoindre Madrid.

Installé dans le train à la gare d’Austerlitz, surgit dans mon compartiment un Yves Gignac essoufflé que je venais de quitter boulevard Malesherbes et qui parcourait les wagons à ma recherche.

« J’ai oublié de te donner un document pour « l’oncle Raoul ». Il faut absolument le remettre à lui seul. Je ne lui posais pas de question et il ne m’en dit pas davantage. C’était une enveloppe en papier marron type administratif. »

Gignac partit, le train aussi, j’étais joyeux, ma mission à Paris était terminée, tout avait bien fonctionné. Le lendemain, je prendrai la route pour Madrid.

Madrid, Hôtel Princesa. Le document » Gignac »

Le général Salan, Susini, Ferrandi m’attendaient. Ils étaient debout tous les trois, Susini à droite du général, Ferrandi à gauche. Ce tableau est resté gravé dans ma mémoire.

Gignac ne m’en avait pas assez dit ; en arrivant, je les saluais tous les trois puis remis à Salan l’enveloppe en papier marron confiée par Gignac. Salan la prit avec ses deux mains. Dans la seconde qui suivit, Ferrandi la subtilisa. Je n’y attachais pas d’importance.

Plus tard, bien plus tard, Gignac, à Paris me demanda pourquoi je n’avais pas remis ce pli et bien sûr je lui racontais comment cela s’était passé. Le général a donc été le seul à ignorer que Ferrandi, son principal et plus proche collaborateur, avait été condamné à une lourde peine de prison sans en connaître ni la durée ni le motif.

« Ma sieste a été interrompue, au début de l’après-midi par un coup de téléphone d’un journaliste parisien me demandant ce que je pensais de la condamnation dont je viens d’être l’objet. Et c’est ainsi que j’apprends qu’un tribunal de Marseille m’a condamné à 10 ans de détention criminelle. Motif : désertion. (600 jours avec Salan, Jean Ferrandi, 29 mars, page 110) »

« Je ne peux m’empêcher ensuite de me souvenir de la question que m’a posée Challe dès qu’il m’a eu reconnu auprès de Salan : A combien avez vous été condamné ? A dix ans mon général, ai-je répondu. » (600 jours avec Salan, Jean Ferrandi, 23 avril, page 125) »

Notre discussion, avec Salan, Susini et Ferrandi, a duré des heures ; j’ai raconté tout de que j’avais vu et entendu et répondu à toutes les questions posées.

La nuit passée chez Lagaillarde sans Lagaillarde

En fin de journée, Susini m’a invité à passer la soirée et la nuit dans l’appartement qu’il occupait provisoirement avec sa femme. C’était le logis du sympathique mais turbulent Lagaillarde, rencontré à différentes reprises à Madrid, expédié passer quelques jours chez les moines, hors de la capitale pour effectuer une » retraite », ce que j’ai eu du mal à croire. Je fis la connaissance cette nuit-là de Philippe Castille, mon camarade du 11ème Bataillon Parachutiste de Choc.

Condamné pour avoir essayé de tuer Salan sur ordre supérieur dans l’affaire du » Bazooka », libéré au moment des « Barricades », il était maintenant reçu à la table du général Salan. Nous avons beaucoup sympathisé.

Jean-Jacques Susini, me paru être un personnage hors du commun, très sympathique, ayant une capacité d’analyse étonnante, des yeux d’acier pétillants d’intelligence, ne posant que des questions pertinentes. Il voulait tout savoir par rapport à mes entretiens parisiens. Nous avons discuté jusqu’au petit matin.

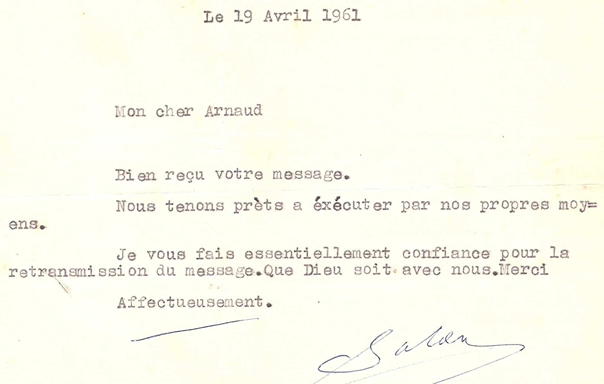

Le »Top »

En gare de Bayonne, j’accueillis, venu de Paris entre deux trains, le colonel Romain-Desfossés qui me communiqua le Top à transmettre au général Salan. Le « Top » fut véhiculé à Madrid par l’efficace « Louis » à qui le général demanda de porter un cierge à la grotte de Lourdes, ce qu’il fît. A son retour, Louis me remis le message suivant figurant en annexe.

Le 19 avril 1961

Mon cher Arnaud,

Bien reçu votre message.

Nous tenons prêts à exécuter par nos propres moyens.

Je vous fais essentiellement confiance pour la retransmission du message.

Que Dieu soit avec nous. Merci.

Affectueusement.

Salan

Le message qui devait être diffusé sur les ondes de la radio en Algérie a été entendu par un certain nombre de personnes et retransmis. Ce message était :

« La chambre de bonne a été cambriolée »

Le putsch eût lieu avec 24 heures de retard.

Par la radio, j’appris que le général Faure avait été arrêté, à Paris, en possession de son carnet d’adresses. Le dimanche soir à l’entrée de la nuit, pendant que Debré et Malraux, complètement affolés, gesticulaient sur les antennes, survint ce qui suit.

Le propriétaire du bar restaurant « Les Gourmets » situé en bordure de la RN 10 à proximité de mon domicile à St Vincent de Tyrosse vint me voir tenant ces propos :

« Mon établissement est fermé, il y a chez moi le souspréfet et le commissaire des renseignements généraux de Dax. Ils veulent vous voir. » C’est une plaisanterie, répondis-je.

« Je vous affirme qu’il ne vous arrivera rien. »

C’est ainsi que j’ai passé une partie de la nuit accoudé au bar avec le sous-préfet dont le nom m’échappe, officier de la Légion d’honneur, et Lartigau, pied noir, disait-il, Chevalier de la Légion d’honneur, responsable des Renseignements Généraux de la circonscription de Dax, que je commençais à bien connaître.

Ces messieurs ont beaucoup bu, le chauffeur attendait dehors. Ils ne se sont pas aperçus que je n’avais pas consommé une seule goutte d’alcool, les fleurs situées à mes côtés ont absorbé la totalité des verres de cognac.

Ces » personnalités » sont venues me voir pour se dédouaner, pensant que le régime allait sombrer, que le putsch allait réussir. Avant de nous quitter, ils m’ont dit tous les deux que je pouvais reprendre mon travail et que si je devais être arrêté, ils me feraient prévenir au préalable. Si je raconte cette anecdote, c’est pour bien montrer quel était le degré de fébrilité des fonctionnaires au service du Pouvoir.

Malheureusement, c’était l’échec.

« Du 1er R.EP. lui même, il restait une compagnie. C’était là les seuls soldats demeurés fidèles à l’Algérie. A leur tête, deux silhouettes athlétiques, celle d’un survivant de Büchenwald et d’un ancien des FTP, le commandant de Saint Marc et le lieutenant Degueldre. Puis une ombre fine, nerveuse, le capitaine Sergent. La partie était irrémédiablement perdue, mais Alger ne le savait pas. »

(Histoire de l’OAS, La Table Ronde, Jean Jacques Susini, 1963, page 41)

(A suivre)

Le colonel Godard en janvier 1960 (IV)

La journée du 24 janvier 1960 (suite)

Il[1] opine du bonnet, m’inonde de « cher ami » et de mots aimables. Je sais bien qu’on a beaucoup d’usage dans la Préfectorale mais je ne doute quand même pas que, dix jours plus tard, le même Verdier, venant à Alger en commission d’enquête, aura tellement peur de se compromettre qu’il refusera de me rencontrer…!

A trois heures et demie, il y a à peine trois pelés et un tondu devant la Compagnie Algérienne mais on s’agite beaucoup dans l’entourage d’Ortiz pour relancer le cirque. Il faut d’abord retrouver un public. Des voitures, décuplées sur toute la ville, usent du haut parleur et du klaxon pour inviter la population à reprendre le chemin de la Grande Poste. Des groupes de jeunes gens, plus ou moins contrôlés, font aussi évacuer des cinémas et des cafés. Pour donner un sens à cette reprise, un style et des objectifs sont définis : manifestations « sur le tas » pour arracher, avec le retour de Massu, des engagements plus précis que ceux du 16 septembre. Ceux qui ont accès aux micros des U.T., sont – c’est indéniable – grisés par leur succès du matin et cherchent à l’exploiter à fond. En choisissant l’arme de l’inertie, Ortiz respecte ses engagements vis-à-vis de Challe mais, en prétendant « rester sur place le temps qu’il faudra », il semble oublier les limites qu’il a admises. Alors, les plus durs parlent déjà d’une grève générale illimitée. Susini apporte lui aussi une pierre à l’édifice. Alors qu’il n’a jamais su et ne saura jamais que diviser, il annonce, de façon solennelle, la réalisation d’une véritable unité des Mouvements Nationaux ! Ce ne sont là que des mots, mais ces mots sont tentants pour des gens, maintenant restaurés, qui croient avoir, dans la matinée, remporté une grande victoire. Pour ne pas en perdre le fruit, ils reviennent donc nombreux et, à partir de quatre heures meublent à nouveau le Plateau des Glières, en rangs serrés. Il y a parmi eux beaucoup de femmes et de gosses que ce matin des familles entières, rentrant de Aïn Taya ou de Sidi Ferruch, viennent renforcer ceux qui ont sacrifié leur dimanche. Ne suffit-il pas de se serrer les coudes et de faire masse pour « leur y faire comprendre »?

[1] Le préfet Verdier, directeur de la Sûreté Nationale

Mais, brusquement, vers quatre heures et demie, le ton change et la tension monte. A la tribune, on annonce l’imminence « d’un combat capital et décisif », alors que les bruits les plus invraisemblables commencent à circuler : attentat contre de Gaulle, émeutes à Oran, Boualem, à la tête de ses partisans, en marche sur Alger… Un gamin a subitement l’idée d’entasser des pavés au beau milieu de la rue Michelet. Son geste est contagieux. Des barrages – ce ne sont pas encore des barricades – sont dressés, un peu partout, dans la fièvre. Des planches arrachées à un chantier voisin, sont mises en travers de la chaussée, dans le bas du boulevard Pasteur. La rue d’Isly est barrée symboliquement tout près de la Poste. La rue Péguy est bouclée à ses deux bouts, côté Laferrière et côté Lyautey, de même que le haut des rues Monge et Charras. Dans ce périmètre improvisé, la foule, nerveuse et anxieuse grossit à vue d’œil.

A quoi tient ce brusque retour de flamme ? Pourquoi ces barrages ? Pourquoi cette subite exaspération ? Tout simplement parce qu’on sait, à la Compagnie Algérienne et dans la foule, que la manifestation va être dispersée manu militari. C’est malheureusement vrai. Après de longues palabres, dont beaucoup en phonie, à bord de Jeeps radio entourées de badauds attentifs, il a été décidé de donner un grand coup de balai, c’est-à-dire assez de coup de crosses, pour que ces pouilleux de Pieds Noirs, qui osent faire obstacle à la volonté d’un pouvoir infaillible, soient reconduits chez eux avant qu’ils ne le fassent d’eux mêmes.

L’ordre d’opérations, devenu secret de polichinelle, et, finalement, diffusé, par le palais Bruce, un peu avant cinq heures. La 1er R.C.P. doit gagner la Grande Poste par le boulevard Baudin. Le R.E.P., empruntant le boulevard Saint-Saëns, a pour premier objectif la place Lyautey. Debrosse et les gardes mobiles descendront du Forum pour déblayer les Glières. Un beau schéma, somme toute, qui, sur le plan, se traduit par de belles flèches concentriques, en vert pour la Légion puisque c’est une de ses couleurs, en bleu pour Broizat comme le béret des paras de l’Armée d’Afrique qu’il a longtemps porté. Pour Debrosse, la flèche est rouge, comme le sang. Mais ce n’est malheureusement pas du Kriegspiel. Les flèches, ce sont des soldats, qui, même quand ils sont étrangers, ne sont là que pour servir la France. Et, au point de convergence des flèches, il n’y a aussi que des français. Certains se nomment Lopez ou Hernandez. Pourquoi pas ? Peut-on leur faire grief de ne pas avoir imité ceux qui se font aujourd’hui appeler Grandval ou Dassault ?

Il a été décidé, dit-on, mais par qui ? Le trio Crépin-Costes-Fonde est prêt à tout, c’est certain. Ces bâtards portent, tous les trois, curieuse coïncidence, l’ancre de la marsouille. Ils avaient, jadis, choisi, de défendre un empire. Ils préfèrent maintenant assurer leurs carrières. Un tel souci exclut les initiatives trop risquées. Si ce n’est pas eux, alors, c’est Challe, chauffé à blanc par un Inspecteur des finances, devenu proconsul. Je ne peux pas le croire. Challe est trop loyal et pas assez girouette pour faire assaillir Ortiz quelques instants après avoir consenti à le recevoir. L’ordre vient de plus haut, de ce trio, plus sinistre encore que celui d’Alger, qui monte la garde à l’Élysée : Foccart, qui a renié le nom de son père, Tricot, déjà nommé, et Olivier Guichard qui se dit baron d’Empire. Crépin est leur homme de confiance et de main. Il leur a signalé, au début de l’après-midi, que, l’affaire mollissant, des possibilités d’actes d’autorité semblaient se dessiner. Pour le trio, c’est l’aubaine, tant attendue depuis des mois, l’occasion d’actions de force que, dans l’hexagone, la gauche exige pour oublier le 13 mai ! On comprend que les trois compères aient, sur le champ, entrepris de secouer l’apathie d’un commandant en chef dont la modération devient suspecte. Comme le général d’Alger persiste dans la tiédeur, alors, ils ordonnent au nom, et sans aucun doute avec la bénédiction, du chef suprême. Et Challe, éternel torturé, malheureusement s’incline. Tout ceci s’est passé entre trois et quatre heures…

Il faut pourtant de longs délais pour passer à l’exécution. Challe, en effet, n’est pas le seul à renâcler. Les régiments paras répugnent de s’associer à une entreprise qu’ils savent insensée. Le général Gracieux, qui commande la division parachutiste, n’exerce, ce jour, aucune responsabilité directe. Il se soucie pourtant des conditions d’emploi de trois de ses régiments qui sont à la disposition de Fonde, qu’il connaît et dont il se méfie. Il a détaché, au palais Bruce, son chef d’état-major, le colonel Ceccaldi. Cette précaution lui permet de suivre, de son P.C. algérois, l’ancienne propriété Pelzer à Hydra, les événements au plus près. Il comprend l’inquiétude et les scrupules de ses subordonnés engagés dans l’opération « Balai ». Il s’emploie, donc, en agissant à la fois sur Rignot et sur Bruce, à modérer mais ne fait que retarder. Envers et contre tout « Balai » devra se jouer à 18 heures. Pendant que « Balai » tarde, la foule, qui attend le choc, ne fait que s’exaspérer. Le temps qu’on a voulu gagner n’est que du temps perdu !

Je n’ignore rien de ce qui se passe à la D.P.. Non pas que j’y entretienne des « indics » mais parce que, bien que devenu Préfet de police par la volonté de Salan, je suis encore chez moi dans l’ancienne résidence de l’Aga des spahis où siège Gracieux.

Nous y avons beaucoup travaillé en 1955 et 1956 pour mettre sur pied, avec des lambeaux qui rentraient d’Indochine, le G.P.I., Groupement Parachutiste d’Intervention, qui deviendra 10ème D.P. quand il faudra aller guerroyer à Suez.

Un saut et une journée d’explication pour Château-Jobert, Fossey-François et le 2ème R. P. C., une promenade en mer pour le R.E.P. puis, avec trop de généraux et aussi d’amiraux se disputant de pauvres strapontins, avec des britanniques au moral ébréché, deux mois ou presque d’ennui mortel dans une « Usine des Eaux « , et enfin une relève par des Indiens arrogants un peu comme en 1954 au Tonkin. Vraiment une belle campagne ! C’est donc avec joie que, débarquant du Pasteur, nous avons retrouvé Alger à la veille de Noël. L’ambiance, certes, y est lourde. Amédée Froger vient d’être porté en terre. Le F.L.N. caresse d’orgueilleux projets. Les grenades et le plastic, d’origine incertaine, pètent un peu partout, même dans les bénitiers ! C’est alors qu’un bonhomme, court sur pattes mais large d’encolure, nous a donné mission de purger Alger de la pègre rebelle. Nous étions des paras et parfois, quand il le fallait, des « Marines « , rien ne nous destinait à jouer les policiers. Nous l’avons fait pourtant. La D.P. a foncé et le Fel a éclaté. Ce fameux C.C.E., né quelque mois avant dans un gourbi de la Soumam, dont se gargarisait « Le Monde » et « Le Figaro » a compris sur le coup que le temps n’était plus aux réunions tranquilles chez les Gautron ou autres illuminés. Krim, hors-la-loi à défaut d’être garde-champêtre, a filé le premier sans demander son reste. Les autres ont suivi, Saad Dalhab, Abane, Ben Khedda. Un seul de ces héros, Ben Mid’hi, est resté, plutôt contre son gré. La piétaille de la Casbah et du Clos Salembier, elle, est demeurée, et fut un peu secouée. « A n’importe quel prix », nous a dit Bourgès , flanqué de Max Lejeune, le jour des bombes du stade, à El Biar, au P.C. de Bigeard : nous nous sommes limités à percer les baudruches, à remettre les gens au travail et surtout les gosses à l’école, avec moins de bavures et beaucoup moins de « gégène » qu’on ne nous a prêtés. Je ne parle pas d’Audin. J’en laisse le soin à Massu et à son aide de camp, le lieutenant G.

La D.P. est partie dès le printemps vers des combats plus virils, mais plus simples, contre les katibas. Moi, j’ai dû rester pour parfaire cette prétendue « Bataille d’Alger » qui n’avait été qu’un coup de boutoir.

Juin 1956, avec l’explosion des lampadaires – 5 morts et 92 blessés – la boucherie du Casino de la Corniche – 7 morts, 95 blessés dont 14 amputés – et quelques autres vacheries de moindre dimension, coûta aux civils algérois 225 des leurs. Ce fut le mois sanglant mais le retour de flamme fut de courte durée. Quelques semaines après, en juillet, les porteurs de bombes tentaient vainement de sortir de la Casbah. La bête jeta son cri, en août, avec un dernier engin qui sauta Boulevard Baudin. Le réseau des « Trucs », comme disaient ces messieurs, ses chefs dont Mourad, ses dépôts de « carcasses », de dynamite-gomme et de détonateurs, étaient tombés entre nos mains. Ce fut ensuite le tour des patrons. D’abord, Ben Hamida, dit Salem, commissaire politique de la zone autonome, kabyle diplômé de l’Institut des Études Islamiques, qui, en pleine Casbah, vint à un de nos rendez-vous et fut fort étonné de se retrouver au trou. Nous savions les efforts qu’il avait déployés pour relever Mourad et relancer les bombes. Nous n’avons pourtant pas tué ce vulgaire assassin. Remis à la justice, condamné grâce à des preuves formelles, gracié par qui vous savez, amnistié à Évian, il a été ministre de l’Éducation Nationale dans le premier cabinet Ben Bella… Yacef Saadi, ensuite. Imitant Germaine Tillon, mais pour d’autres motifs, nous avons lié avec lui une correspondance amicale qui nous livra finalement son repaire de la rue Caton, chez Fathia Bouirhed. C’est là que nous sommes venus en prendre livraison, en septembre. Yacef sut se montrer loquace puis, traduit en justice, fut condamné à mort, lui aussi à trois reprises, je crois. Il n’était alors, comme moi, maintenant, pas à une reprise près. Il a été, depuis, édité par Julliard…

L’heure sonna, quelques jours après, pour un petit maquereau, héritier de Yacef, nommé Ali la Pointe. Tout barbeau qu’il était, il ne faisait pas le poids. Nous l’avons fait sauter, à la charge creuse, parce que, bouclé au fond d’une cave, il entendait encore jouer de la mitraillette. Sa mort fut la fin d’une fructueuse coopération puisque, en échange de promesses de « carcasses », toujours les bombes, que nous lui avons faites, il nous avait fourni, non seulement tous les schémas techniques que nous connaissions bien, mais aussi les « finances » nécessaires au marché ! Lui, au moins, a doublement payé. Alors, paix à son âme, même si la rue Randon porte maintenant son nom. Ce qui me chagrine, c’est que l’argent d’Ali fut bien mal employé. Il a en effet servi à ceux qui se sont fait un tremplin du 13 mai. On a beaucoup parlé de millions avancés par Alain de Sérigny. Il n’a jamais été question de quelques autres qui, prises de guerre, eux, ont été donnés. La police a pourtant saisi, chez moi, les reçus, en avril 1961. Je croyais que ce serait pour l’Algérie française. L’erreur me pèse encore, comme à Soustelle, sans doute, lui qui n’a pas trahi. Je crains que d’autres, comme Frey, alors dépourvus et maintenant nantis, en rigolent encore.

Après Amar Ali, dit la Pointe parce que de la pointe Pescade, il n’y eut plus comme gros poisson qu’un autre Amar s’appelant Ouzegane. Il avait été autrefois député communiste d’Alger. Radié du P.C.A. mais demeuré marxiste, il était le cerveau et le moteur d’un syndicalisme algérien acquis au F.L.N.. Nous l’avons cueilli grâce aux confidences de la fille de feu Ahmed « le Corbeau », à El Biar, dans l’opulente résidence d’un sénateur de Petite Kabylie, indigène et docteur en médecine, qu’une élémentaire prudence avait déjà incité à élire domicile en France. L’affaire fit du bruit, la C.I.S.L. s’en mêlant, mais le syndicaliste qu’était Lacoste ne mollit pas. Ouzegane se disait diabétique. Alors, dans cette affreuse prison, tant de fois dénoncée comme centre de torture qu’était devenu le Casino de la Corniche, le cuistot de la popote des sous-officiers – il était garde mobile – lui mijota des menus de régime. Cela peu sembler gros mais c’est vrai ! Je ne me souviens plus si Ouzegane est passé en justice. Je me rappelle, pourtant, que c’est Delouvrier qui a tremblé pour lui, quand Aïssat Idir est passé de vie à trépas. C’était en 1959. Bien que membre du C.N.R.A., devenu entre temps le G.P.R.A. de Fehrat Abbas, Idir avait été blanchi par un tribunal militaire mal informé des choses de la rébellion et ignorant Mao Tsé Toung. J’avais obtenu, non sans peine, c’est-à-dire imposé, qu’il soit interné à sa sortie de Barberousse. Encore un scandale pour le syndicalisme international et la C.I.S.L. ! Idir, qui ne fumait jamais, même pas du Benchicou, garanti vert et blanc – c’est exact – décida de simuler un suicide pour qu’on ne l’oublie pas. A la façon des bonzes, il mit le feu à son grabat. Mais il mit trop d’essence et, malgré de prompts secours, y perdit la vie. Ses gardiens ennuyés – ils étaient gendarmes et tous assermentés – crurent au banal accident dû à une cigarette échappée de la main de celui qui s’endort. Or Idir ne fumait jamais. On nous accusa alors de l’avoir assassiné. La mort d’Idir profita à Ouzegane que « Monlouvrier » fit filer sur la métropole de toute urgence, c’est-à-dire par avion spécial. Il en est revenu, son diabète apaisé, pour prendre en main l’agriculture enfin délivrée de ces maudits colons. Encore un ministre qui nous a échappé!

L’histoire d’Idir me fait penser à une autre, dont la sœur d’Ali Mallem fut la triste héroïne. Mallem, avocat besogneux du barreau de Batna, morne préfecture et Clochemerle du Sud Constantinois, avait coutume de jouer en virtuose sur de nombreux pianos. Il avait des « contacts », un peu trop même, avec les rebelles Chaouïas de la Willaya I. Il était bien en cours auprès de monsieur Paye qui, maintenant ambassadeur à Pékin, était, en 1957, directeur des Affaires Politiques du G.G.. A la barbe de Parlange, qui commandait les Aurès et en était préfet, à la barbe de Lacoste, Mallem, couvert par Paye, se lança dans la négociation avec quelques notables, dont Boubakeur, le futur directeur de la Mosquée de Paris, et quelques imprudents comme le colonel Lanusse, dont l’épouse entendait devenir « générale ». Un courrier intercepté par hasard au cours de nos investigations algéroises fit découvrir le pot aux roses. Nous avons cru d’abord à une collusion condamnable. Mais Paye est apparu et ce fut un tollé ! Lacoste se fâcha. Paye dut faire ses malles, ainsi que Boubakeur et Mallem renoncer à son « Evian » des Némenchas. Le 13 mai lui ouvrit de nouvelles perspectives. Il devint député U.N.R. , comme de bien en tendu et apôtre de l’intégration.

(A suivre)