Bulletin 8

Nos adhérents ont publié

Biographie / le Colonel Pierre Chateau-Jobert

Les circonstances de la venue à Constantine du Colonel Chateau-Jobert par Roger Biesse, contrôleur financier à Constantine en 1962

Hommage de ses derniers soldats au Colonel Chateau-Jobert

par Michel Alibert, lieutenant au 13eme régiment de dragons parachutistes, et rejoint l’OAS dès 1961

Michel Delenclos arrive enfant à Oran en 1949, suivant son père militaire. En 1961-62, il enseigne dans le primaire dans la région d’Orléansville. En février 1962, il est contraint de regagner Oran et y vit les derniers mois de l’Algérie Française. Son ouvrage est un dictionnaire des sigles (plus de mille sont décryptés et donnent lieu à des développements) d’organismes ou de publications de toutes sortes – militaires, politiques, administratifs, syndicaux, associatifs – qui ont à voir avec l’Algérie et furent utilisés surtout dans les années 1954 à 1962.

Il sera utile en tant qu’aide dans la lecture d’ouvrages sur l’Algérie ; on peut également entrer dedans comme l’on fait pour un dictionnaire et y découvrir des aspects inconnus de cette période.

253 p., Editions Esprit Livres, 53170 La Cropte, 2003, 22€

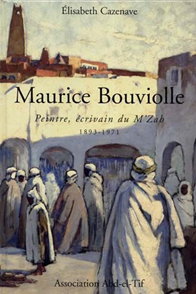

Elizabeth Cazenave, Maurice Bouviolle, Peintre, écrivain du Mzab, 1893-1971. C’est en 1917 que Maurice Bouviolle, tirailleur au 1er R.T.A., rencontre l’Algérie pour la première fois, à Blida. Il y reviendra dès la guerre finie, et, désigné comme lauréat du concours de la villa Abd-el-Tif, il y retrouve Jean Launois en 1921; Ghardaïa, Melika, Beni-Isguen, BouNoura, El-Atteuf, Berrian,et Guerrar, les sept villes du M’Zab deviennent ses thèmes de prédilection. Il obtient le Grand Prix Artistique de l’Algérie en 1931 et réalise de grands dioramas aux expositions de 1931 et 1937. Il réalise en 1956-1958 une superbe fresque, « La joie de vivre » au lycée de Kouba à Alger. En 1962, l’indépendance le contraint à retourner en Métropole où il meurt en 1971.

64 pages, Editions Ibis Press-Association Abd-el-tif, 2003,

16 rue de la Bienfaisance 75008 Paris, 22€ frais de port inclus

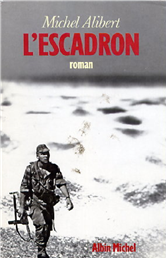

L’Escadron, de Michel Alibert, est un roman qui en dit plus que toutes les analyses d’historiens ou de sociologues sur ce qu’a pu représenter l’Algérie pour une génération de Français qui a eu 20 ans entre 1954 et 1962.

Comment un jeune lieutenant, auquel est confié un escadron de hussards parachutistes, s’attache à la terre et aux habitants de Kabylie, comment il se bat contre un ennemi difficile à saisir et qu’il respecte, comment il vit dans une véritable fraternité avec ses hommes, comment il côtoie la mort qui frappe autour de lui, comment il suit de loin « les événements » d’Alger jusqu’à ce qu’ils le rattrapent un beau jour d’avril 1961, comment la lâcheté et la délation se répandent dans l’armée française, comment les purs sont condamnés.

249 p. Editions Albin Michel, 1989, 85 F

Egalement aux Editions L’Age d’Homme, 223 p., 2003, 20€

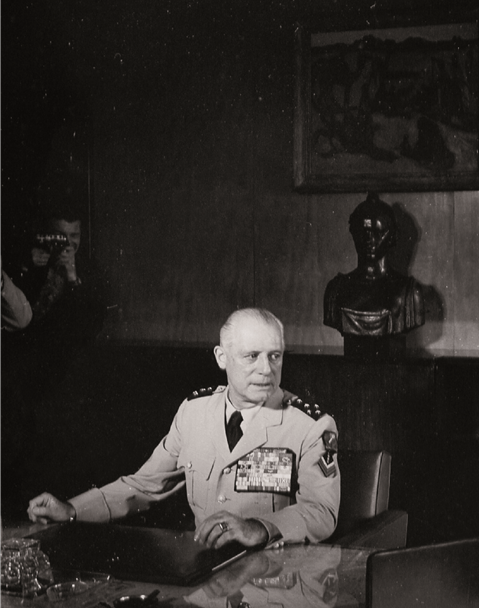

Le colonel Chateau-Jobert

Nous rendons hommage dans ce bulletin au colonel Chateau-Jobert qui rallia le général Salan en janvier 1962.

Le vendredi 3 février 2006, une messe de requiem a été célébrée à Saint Louis des Invalides lors d’une cérémonie parfaitement organisée par l’Union Nationale des Parachutistes. Une foule très nombreuse a rendu un hommage à la hauteur de la

personnalité et de la vie du colonel ChateauJobert. Votre association était représentée par son président, Bernard Zeller, son secrétaire général, Pierre de Berranger, un de ses viceprésidents, Jacques Valette, son ancien secrétaire général, René Gatoux. Parmi l’assistance, on remarquait Valérie André, Geneviève de Galard, le colonel Sassi, le commandant Lousteau, le chef de corps du 2ème R.P.I.Ma. Une cinquantaine de portedrapeaux étaient présents, dont certains venant de Belgique, d’Angleterre et d’Allemagne. A la sortie, on vit, le Reniement appuyé sur le bras du Déshonneur, le général de Boissieu accompagné de Pierre Messmer : peut-être sentaient-ils qu’il est temps de se préparer ?

Biographie

Pierre, Yvon, Alexandre, Jean Chateau-Jobert est né à Morlaix (« S’ils te mordent, mordsles ! »), le 3 février 1912. Son père tué au front en 1915, pupille de la nation, il fait ses études à Morlaix, au collège Stanislas à Paris et au collège Saint Charles de Saint-Brieuc où deux pleurésies successives l’empêchent de préparer l’Ecole Navale. Après son service militaire qu’il effectue en 1934-35, il reste dans l’armée et suit, comme sous-lieutenant, les cours de l’Ecole d’Application de l’Artillerie à Fontainebleau. Affecté au 154ème régiment d’artillerie, il suit les cours de l’école d’observateurs en avion de Dinan. Blessé durant la campagne de France, il rejoint l’Angleterre et s’engage dans les Forces Françaises Libres, à Londres, le 1er juillet 1940, sous le nom de Conan. Lieutenant à la 13ème Demi-Brigade de Légion Etrangère (DBLE), il se bat en Erythrée, en Syrie et en Libye où il est blessé en février 1942. Le 7 novembre 1942, capitaine, il prend le commandement du 3ème Bataillon d’Infanterie de l’Air (SAS) qui devient, en juillet 1944, le 3ème Régiment de Chasseurs Parachutistes (RCP). Le 3ème RCP opère sur les arrières de l’ennemi, par petites unités, dans des régions non encore libérées du territoire métropolitain, du Poitou à la Bourgogne. Chef de bataillon en décembre 1944, il transmet le commandement du régiment au lieutenant-colonel de Bollardière.

Il crée, par la suite, le Centre Ecole de Parachutisme Militaire, basé à Lannion, puis à PauIdron. Adjoint du colonel de Bollardière, puis commandant de la Demi-Brigade Coloniale de Commandos Parachutistes SAS, il est engagé à la fin de 1947 et en 1948, au Cambodge, en Cochinchine et en Annam. Après un séjour à Vannes-Meucon où il commande

Le général Salan, en 1947, à Vannes

On reconnaît en deuxième plan, de gauche à droite, Bollardière et Chateau-Jobert

en second la 1ère DBCCP auprès du colonel Gilles, il retourne en Indochine en 1950, comme lieutenant-colonel, à la tête de la 2ème DBCCP, pour se battre au Tonkin et en Cochinchine jusqu’en avril 1952.

Après un passage en métropole, il est affecté à l’état-major des Forces terrestres, maritimes et aériennes à Alger de 1953 à 1955, puis, en novembre 1955, au commandement du 2ème Régiment de Parachutistes Coloniaux (RPC), devenu peu après le 2ème RPIMa, à Constantine. Colonel, lors de l’affaire de Suez, le 5 novembre 1956, il est parachuté au sud de Port-Saïd à la tête d’une partie de son régiment renforcée de commandos du 11ème Choc et y atteint tous ses objectifs jusqu’à l’ordre du cessez-le-feu. En 1957, il commande à Bayonne la Brigade de Parachutistes Coloniaux où il succède au général Gracieux. Dans les semaines qui suivent le 13 mai 1958, il y est en liaison avec des délégués d’Alger, tel le commandant Vitasse. En 1959-60, il est auditeur à l’IHEDN et suit les cours du CHEM (Centre des Hautes Etudes Militaires). Affecté au Niger en février 1961, il se solidarise avec les officiers qui, le 22 avril 1961, autour du général Challe, ont saisi le commandement à Alger, ce qui lui vaut plusieurs mois d’arrêts de forteresse. Le 13 janvier 1962, alors qu’il est affecté à l’état-major de l’amiral préfet maritime de Cherbourg, il rejoint clandestinement l’Algérie et se met aux ordres du général Salan, chef de l’OAS. En charge du Constantinois, il y retrouve le lieutenant Michel Alibert et y noue, en vue de leur ralliement, de nombreux contacts avec des officiers supérieurs et subalternes des régiments qui y sont stationnés, 13ème Dragons, 6ème Cuirassiers et 2ème REC (Le général Multrier, commandant de la zone Est Constantinois dira : « l’OAS progresse vite dans le Constantinois quand Château-Jobert en prend la tête »). Désapprouvant les « Accords Susini-Mostefaï », il quitte l’Algérie le 30 juin 1962 à bord d’un cargo qui le ramène en métropole. Clandestin, en France et en Espagne, il continue son combat; en 1965, il est condamné à mort par contumace. Il réapparaît à Morlaix le 3 novembre 1968, après la première amnistie de juin 1968. Il poursuit son action aux plans politique, social et spirituel en publiant plusieurs ouvrages d’analyse et de réflexion.

Le 16 mai 2001, le PC du 2ème Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine à l’île de la Réunion, héritier direct du 2ème RPC, , est baptisé « PC Lieutenant-colonel Château-Jobert ». Le jeudi 29 décembre 2005, Pierre Château-Jobert décède, à l’âge de 93 ans à Caumont l’Eventé dans le Calvados.

Pierre Chateau-Jobert était commandeur de la Légion d’Honneur et Compagnon de la Libération. Il était titulaire de la croix de guerre 1939-45 avec 11 citations et de la croix du Distinguished Service Order (D.S.O.).

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages :

- Manifeste Politique et social,

Editions du Fuseau (1964)

- La confrontation Révolution-Contrerévolution,

Diffusion de la Pensée Française (1975)

- Feux et lumières sur ma trace

Presses de la Cité (1978)

- La voix du pays réel,

Nouvelles Editions Latines (1981)

- Doctrine d’action contrerévolutionnaire,

Editions de Chiré (1986)

- SCOR, SOS contre la révolution (1987)

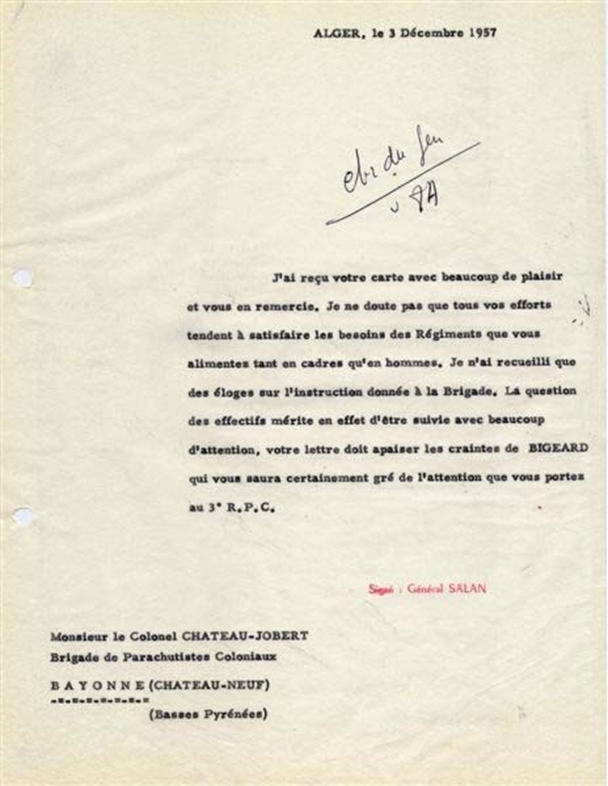

Le colonel Chateau-Jobert a souvent croisé la route du général Salan

Le 7 avril 1952, alors que Chateau-Jobert va quitter l’Indochine, à la fin de son deuxième séjour, le général Salan, commandant en chef des forces en Extrême-Orient préside la cérémonie d’adieux, ce qui le touche beaucoup.

Dans les premiers jours de 1957, le colonel Chateau-Jobert, de retour en Algérie après l’affaire de Suez, vient se présenter au général Salan, commandant supérieur interarmes. Il lui fait part de sa déception de ne pas avoir reçu l’ordre de pousser ses parachutistes, au-delà de Port-Saïd et de Port-Fouad, jusqu’au Caire et à Suez.

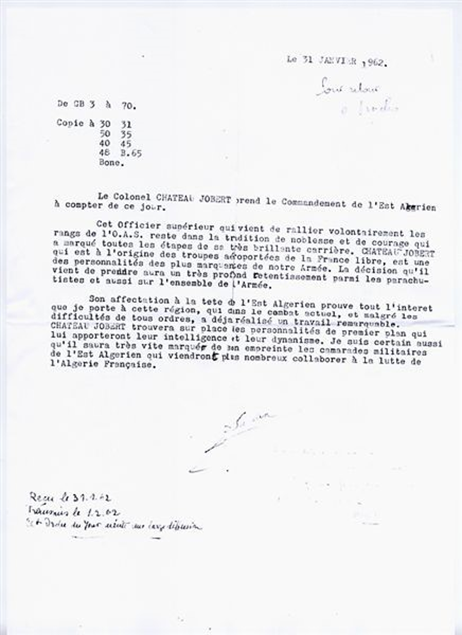

A la fin de janvier 1962, à son arrivée à Alger, Pierre Chateau-Jobert est reçu par le général Salan qui lui confie le commandement de l’OAS du Constantinois qui manque chroniquement de cadres supérieurs. Cette nomination est officialisée par une note de service du général Salan diffusée largement en Algérie.

Pelure d’une lettre adressée au colonel Chateau-Jobert par le général Salan alors commandant en chef en Algérie

Les circonstances de la venue à Constantine du colonel Chateau-Jobert

Roger Biesse (Roger Biesse était contrôleur financier à Constantine en 1962)

Quelques semaines après l’échec du putsch, j’ai été reçu à Alger par le colonel Gardes. L’objet de cette rencontre était de mettre en œuvre, dans le Constantinois, les directives du général Salan sur l’organisation des masses (O.M.). Entre autres objectifs, ces instructions devaient, avant tout, permettre, par une division des villes en quartiers, ilôts, immeubles commandés par des responsables, de déclencher rapidement, sur ordre, les grèves, les mouvements de foule et les grandes manifestations décidés par le Comité Directeur de l’O.A.S.

A la fin de notre entretien, le colonel me demanda d’essayer de retrouver à Bône, où il s’était réfugié, un nommé Lavest, directeur d’Air Algérie à Marseille ; il avait assuré le 20 avril (1961), dans le plus grand secret, le transport à Alger d’officiers supérieurs du putsch. Ce Lavest, qui parlait couramment l’arabe, pouvait être une recrue précieuse pour les responsables de l’action psychologique.

Rendu à Bône peu après, je réussis à trouver, non sans difficultés et après avoir du monter patte blanche à plusieurs reprises, celui que je recherchais. Il vivait en reclus, depuis des semaines, dans un appartement vide, toujours clos, porte et fenêtres, sous la protection d’un ami excessivement prudent qui ne lui laissait pas même la possibilité de mettre le pied dehors. A ses dires, il n’était guère loin de la dépression et je passe sur la joie qu’il manifesta lorsque je lui proposais de le conduire à Alger où le réclamait le colonel Gardes.

C’est la semaine suivante que nous avons pris la route. Durant les longues heures que durait le voyage, mon épouse et moi nous relayions au volant et la conversation allait d’un sujet à l’autre. Lavest en évoqua soudain un qui éveilla mon attention. Il voulait tenter de joindre le colonel Chateau-Jobert, qu’il avait déjà eu l’occasion d’approcher, pour l’associer, peut-être, au combat de l’O.A.S.. L’idée était lumineuse, était-elle réalisable ? Nous allions en parler au colonel Gardes et je rêvais déjà de voir le célèbre Conan à la tête de l’organisation à Constantine.

Nous étions reçus le lendemain par le colonel. Il était satisfait de récupérer Lavest qu’il allait diriger sans tarder sur l’Action Psychologique. Quant à l’idée de faire venir Chateau-Jobert, il y était naturellement tout acquis, mais pour l’heure, on ne savait où le toucher et il était très surveillé. J’osai demander qu’il fût affecté à Constantine si le projet aboutissait : tous les chefs militaires de l’Organisation étaient à Alger et à Oran, il n’y en avait aucun dans la région Est pour soutenir le moral des populations et, surtout, pour établir des contacts avec les chefs d’unités dont certains, je le savais, étaient dans l’expectative. Le colonel ne pouvait évidemment rien promettre : en pareil cas, la décision appartenait au général Salan, mais son appui me semblait acquis.

Dans le courant du mois de novembre de cette année 1961, nous apprenions que Chateau-Jobert résidait à Cherbourg. Un ami, qui se rendait régulièrement en Métropole d’où il me rapportait informations et nouvelles, voulut bien faire un détour par la Normandie. Il réussit à savoir que le colonel, très surveillé, bénéficiait cependant de complicités sérieuses et qu’il n’attendait qu’une occasion pour gagner l’Algérie où l’attendait le général Salan. C’est dans le courant du mois de janvier 1962 que cette occasion se présenta. On peut lire, dans des Mémoires, que Chateau-Jobert mit à profit un stage qu’il devait faire à Versailles pour se rendre à Marseille où il fut hébergé pendant huit jours par une famille complice avant de pouvoir embarquer à destination d’Alger.

La veille de son arrivée, j’étais informé par téléphone que j’étais chargé de l’accueillir au débarcadère. On n’avait du juger prudent d’envoyer au devant du disparu de Cherbourg, déjà activement recherché, quelqu’un assuré de n’être pas surveillé. Je pris donc le train de nuit le soir même et j’étais rendu chez nos correspondants en fin de matinée le lendemain. Venu là en début d’après-midi, un commissaire de police me prit à bord de sa voiture pour nous rendre au quai où le cargo devait aborder. L’endroit était sévèrement gardé par des barrages de C.R.S.. Le laissez-passer fixé au pare-brise ne suffisait pas et nos papiers furent examinés très attentivement par des gradés. A l’arrivée du bateau, nous avons vu débarquer avec surprise une compagnie de C.R.S. avec tout son matériel. Quelques passagers sont descendus aussi mais Chateau-Jobert n’était pas parmi eux et nous sommes repartis après avoir patienté une bonne demi-heure.

C’est la semaine suivante, dans la matinée du 29 janvier, que nous avons répété l’opération et cette

Note du général Salan nommant le colonel Chateau-Jobert à la tête de l’Est-Algérien Parmi les destinataires : Gardy (30), Godard(31), Gardes(35), Susini (45)

fois, j’ai reconnu, au milieu des arrivants, celui dont le portrait figurait à la une des journaux au moment de l’affaire de Suez en novembre 1956, mais il n’avait plus son légendaire collier de barbe. Je l’accostai de l’air le plus naturel avec des paroles de bienvenue, comme si nous nous connaissions. Il s’y attendait et entra aussitôt dans le jeu. Dans la voiture, il nous confirma que c’était bien la présence de C.R.S. dans le bateau qu’il devait prendre quelques jours plus tôt qui l’avait obligé à retarder son arrivée.

Dans le centre ville, le commissaire rangea sa voiture et nous demanda de le suivre à distance. Nous sommes entrés, après lui, dans un immeuble et la porte d’un appartement s’est ouverte sur quelques coups discrets. La propriétaire des lieux, une jeune femme qui se présenta sous le nom de Lac, nous fit entrer dans un vestibule et, après une brève attente, un homme sortit d’une pièce d’où nous parvenaient les bruits d’une conversation. C’était, nous dit Lac, le commandant Guillaume. Il invita Chateau-Jobert à entrer dans cette pièce où l’attendaient ses pairs mais, auparavant, celui-ci me remit tous ses papiers d’identité pour les faire disparaître. Je les déchirai en menus morceaux y compris, après une courte hésitation, la carte de Compagnon de la Libération à trois volets, frappé d’un glaive et d’une croix de Lorraine, et tout disparut dans la cuvette des toilettes. Derrière la porte close la discussion se prolongea pendant un très long moment au bout duquel Chateau-Jobert vint m’informer que le général Salan lui avait confié le commandement de l’O.A.S. du Constantinois, « la zone où il y avait le plus à faire » dit-il dans ses mémoires. Le colonel Gardes n’était certainement pas étranger à cette décision. Notre départ pour Constantine fut fixé au lendemain. Après s’être renseigné sur les horaires des avions, le commissaire nous donna rendez-vous pour le jour suivant et nous nous sommes séparés. Notre nouveau chef allait passer le reste de la journée avec les hauts responsables de l’Organisation.

A l’aérodrome de Maison Blanche, les voyageurs devaient se rendre à pied et en groupe de l’aérogare à l’avion. Pendant ce court trajet, le colonel enfouit le bas de son visage dans le col relevé de son manteau et rabaissa le bord de son chapeau sur ses yeux déjà protégés par des verres fumés. Il ne faisait pourtant pas si froid. Non, mais il m’expliqua à voix basse qu’il ne tenait pas à être reconnu par deux généraux qu’il connaissait bien et qui marchaient en tête du groupe. Nous avons pris place à l’écart, à l’arrière de l’appareil et je me préparais à m’entretenir avec mon compagnon de voyage de sujets propres à l’éclairer sur la tâche qui l’attendait, mais un fort balancement de l’avion le fit rapidement sombrer dans le sommeil. J’en étais bien aise car, moi, j’avais le cœur au bord des lèvres et j’aurais été incapable de soutenir une conversation.

Les détails de notre arrivée à Aïn el Bey, l’aérodrome de Constantine, sont un peu flous dans ma mémoire. Nous nous sommes laissés conduire par le commissaire car tout était parfaitement organisé. Un employé d’Air Algérie nous fit traverser l’aérogare par des portes de service et une voiture de police qui attendait nous conduisit en moins d’une demi-heure devant chez moi. Je ne me souviens pas si c’est là ou à l’aérodrome que le commissaire nous a quittés pour reprendre aussitôt l’avion d’Alger. Au cours du repas que notre épouse avait préparé, je dressai un tableau de la situation locale que le nouveau chef de l’O.A.S. écouta avec la plus grande attention, puis il exprima le désir de faire une courte sieste, « un impérieux besoin », disait-il. Dans l’après-midi même, avec des amis qui mettaient à sa disposition un confortable appartement, nous avons installé notre hôte chez lui. C’est là que les responsables de l’Organisation lui ont été présentés et que nous avons tenu une première conférence. Dès le lendemain, les inscriptions « Chateau-Jobert », « Conan » se mêlaient sur les murs aux slogans de l’O.A.S. et tout le monde apprit que le disparu de Cherbourg, dont les journaux signalaient la présence un peu partout, était maintenant parmi nous.

Depuis l’exode, j’ai revu Chateau-Jobert à quatre reprises, mais ce n’est que la dernière fois, à l’inauguration de la stèle des fusillés à Perpignan, le 5 juillet 2003, que j’ai pu m’entretenir longuement avec lui dans la journée. Au cours de la conversation, j’ai été amené à évoquer les souvenirs de son arrivée à Alger et à Constantine. Il n’en avait gardé que des réminiscences, aussi m’écoutait-il avec attention. Et comme cet épisode a, bien sûr, sa place dans mes souvenirs écrits, il me demanda de lui en envoyer la relation, ce que j’ai fait dans les semaines qui ont suivi.

En franchissant le Rubicon, ce jour de janvier 1962, il savait que la capitulation était programmée et que la fin était proche. Mais toujours baroudeur, il voulait prendre part au baroud d’honneur. Cette abnégation, qui le grandit encore, n’a pas nui à sa gloire puisque, à sa mort, les médias ont toujours cité, avec ses glorieux titres, celui de « chef de l’O.A.S. du Constantinois ». Un temps, il a rendu l’espoir à une population désespérée, c’est surtout pour cela qu’il nous est cher.

Pour terminer, on peut dire, avec Pierre Beyssade : « A Alicante se repliaient parfois sur des esquifs de fortune de nombreux Français d’Algérie, ainsi que Gardes,Gardy, Dufour, Perez et le fameux colonel Chateau-Jobert, alias Conan, chef de l’O.A.S. du Constantinois. Catholique intégriste, soldat héroïque en Erythrée, en Syrie, en Lybie, dans les rangs des F.F.I. et à Port-Saïd en 1956. Chateau-Jobert avait les qualités d’énergie et de mysticisme de certains Bretons. Il avait formé avec Gardes, Godard, Broizat, Argoud et Lacheroy, la cohorte historique des « Colonels ». Celle-ci, constituée dans le feu des batailles débouchant sur des amertumes cuisantes avait été le principal ressort de l’O.A.S. et avait représenté le ferment de l’Organisation ».

Ce n’est pas manquer à la modestie que de se dire fier d’être cité dans ses mémoires et de faire partie de ses derniers soldats.

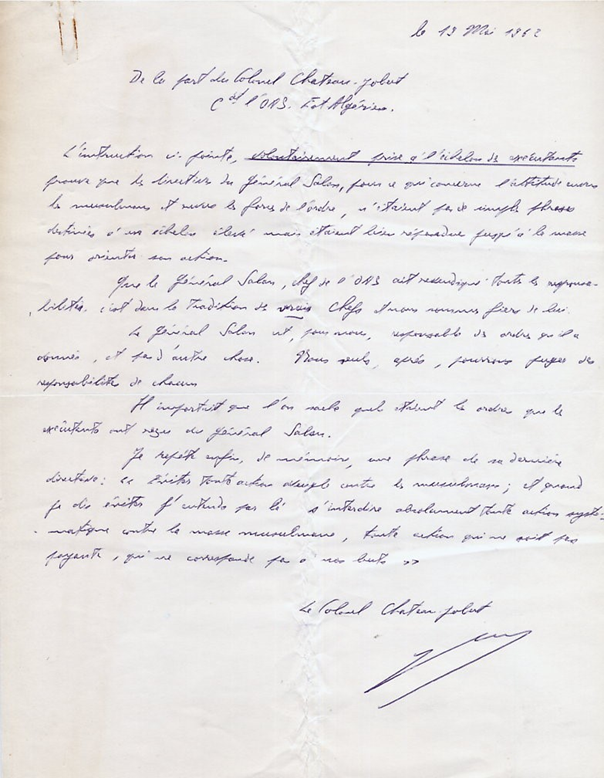

Lettre du colonel Chateau-Jobert, du 13 mai 1962, figurant dans les papiers de Me Tixier-Vignancour, rendant hommage à l’attitude du général Salan qui,

à son procès, a revendiqué toutes ses responsabilités de chef de l’OAS et affirmant que le général Salan n’est responsable que des ordres donnés par lui et de rien d’autre.

Hommage de ses derniers soldats au Colonel Chateau-Jobert Michel Alibert

(Michel Alibert, lieutenant au 13ème Régiment de Dragons Parachutistes, a rejoint l’OAS dès 1961)

Dans les années 50, le nom du colonel Chateau-Jobert était de ceux qu’un homme passionné d’histoire militaire — et d’histoire tout court — ne pouvait ignorer, même sans jamais avoir croisé sa route. Le Saint-cyrien que j’étais en 1954, trop jeune pour avoir combattu en Indochine et n’ayant qu’une mémoire d’enfant de l’occupation allemande, n’allait pas échapper à la règle.

Á l’instar de mes camarades, je savais qu’il avait été l’un des héros des combats de la reconquête au sein des Forces Françaises Libres. Il s’y était fait appeler Conan, pour obéir à des impératifs de clandestinité propres en enflammer les imaginations ; la mienne en tout cas. Par la suite, comme tout le monde, j’avais eu vent de ses exploits chez les bérets rouges : en Indochine, à Suez ou en Algérie. Á chaque fois, ses commandements semblaient frappés du sceau de l’exemplarité.

Combien, à sa place, auraient échappé à la grosse tête ? Ne voyait-on pas certains de ses pairs convoquer la presse à chaque opération réussie, et bomber le torse devant les caméras ? Avec lui, c’était le contraire. Il affichait en toute circonstance une réserve de bon aloi qui augmentait d’autant l’affection et le respect de ses hommes, tout en lui attirant l’inimitié de ses rivaux plus experts que lui en communication, sinon en art militaire. Mais comme je l’ai découvert plus tard, quand on évoquait le sujet devant lui, ça le faisait rire ; avec la pointe de malice que lui ont connue ceux qui ont eu le privilège de l’approcher.

Avant d’avoir atteint la cinquantaine, le colonel Chateau-Jobert était entré dans la légende. Il était une légende à lui tout seul. Il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Faire carrière dans la politique ; pantoufler dans la banque ou l’industrie ; ou plus simplement rester sous les drapeaux. Un jour ou l’autre on l’aurait retrouvé à la tête de l’armée. Qui s’en serait plaint ?

Seulement voilà : pour se plier à un tel scénario, il fallait renoncer à quelque chose qui comptait davantage à ses yeux. Une idée parfaitement subjective, autour de quoi les hommes se chamaillent depuis la nuit des temps. Un mot qu’ils se jettent volontiers à la figure dans les cours de justice, mais dont on voit bien qu’il change de sens d’un côté à l’autre du prétoire. Ce mot, il faut l’appeler par son nom : c’est l’Honneur.

L’Honneur, qu’un amoureux de Vignya joliment défini comme la poésie du devoir. L’Honneur : pour quelques soldats des années 60, ce fut cette voix cette voix de la conscience qui leur rappelait un serment prêté deux ans plus tôt devant l’Histoire, alors qu’une majorité d’oublieux trouvaient de bonnes raisons de s’asseoir dessus. Honneur que ces hommes ont bientôt mesuré au nombre de leurs ennemis…

Comme elles étaient minces, nos chances de victoire, en janvier 1962, quand celui qui allait devenir « notre » colonel a rejoint clandestinement l’Est algérien, après avoir jeté son uniforme aux orties ! Car c’est ainsi que je l’ai connu. Jeune lieutenant des troupes aéroportées, je l’avais précédé de quelques mois et j’étais alors l’unique officier en cavale dans la province de Constantine, ce qui en dit long sur la faiblesse de nos moyens.

Le seul nom de Chateau-Jobert pouvait-il changer l’issue d’un combat déséquilibré, que tout désignait comme perdu d’avance ? Avait-il cru la chose possible ? Au fait, s’était-il seulement posé la question, lui qui était le prototype de l’homme sans calcul ? Nous n’avons jamais parlé de ça. Nous étions le dos au mur : ce n’était pas le moment de discuter du sexe des anges. Quand la poudre parle, les bavards se taisent.

Dans cette situation peu confortable, on imagine la fierté qui fut la mienne d’obéir à un tel chef. Ensemble, nous avons combattu les forces de l’abandon. Nous étions entourés d’une armée — aussi vaillante que peu nombreuse — de pieds-noirs et de musulmans fidèles où se mêlaient les conditions sociales les plus variées : du fonctionnaire à l’artisan, de l’avocat au boulanger, du médecin au cheminot, de l’agriculteur au lycéen. Du grand bourgeois au harki. Chacun prêt à sacrifier son confort, sa carrière, son existence même, s’il le fallait.

Á ce point de mon récit, je veux rendre un hommage aux femmes que j’ai vues à l’oeuvre, car elles se sont montrées exemplaires. Discrètes et pratiques, souvent plus lucides que nous ; prudentes à l’instinct et intrépides à l’occasion, mais alors en secret, pas comme nous qui avions tendance à faire les malins ; des « héroïnes-mine-de-rien », nos sœurs toujours présentes, toujours au créneau, jamais malades, jamais fatiguées ; souffrantes mais sans le dire, généreuses, consolatrices ; indulgentes aussi et c’est heureux, car elles voyaient bien que nous n’étions pas les plus forts. Parfaites, je vous dis !… Vingt fois par jour, on aurait dû leur baiser les mains. Et Chateau-Jobert, très vieille France, n’en manquait jamais l’occasion.

Septembre 1959, à Pau, le général Zeller, chef d’état-major de l’armée de terre, le général Gouraud et le colonel Chateau-Jobert, commandant la 1ère B.C.C.P.

Le général Gouraud commandera le Corps d’Armée de Constantine en avril 1961.

Pendant que j’étais confronté aux réalités du terrain, notre colonel s’efforçait de rassembler autour de lui des régiments en voie de démantèlement, qui se tenaient l’arme au pied, hésitant à franchir le Rubicon. Dans ce concours de « sur-place », il se trouva une huitaine de jeunes officiers, lieutenants et sous-lieutenants — en majorité pieds-noirs mais pas tous — pour faire le grand saut et se joindre à nous, sans attendre de voir de quel côté le vent soufflerait le plus fort. Gloire à eux, bien qu’ils n’aient pas pesé lourd sur la décision finale, car ils pourront dire : « J’y étais ! »

Hélas le « pouvoir » accélérait le processus. Le 19 mars, à Evian, un cessez-le-feu bâclé, de l’avis même de nombreux historiens, consacrait la livraison de cette malheureuse province au FLN et le lâchage de nos frères supplétifs. En même temps, pour bien montrer sa détermination et impressionner les hésitants, Paris se livrait à une répression impitoyable, non seulement contre les combattants (qui étaient là pour ça), mais contre des civils désarmés, ce qui est une autre paire de manches.

« Pas de quartier », ce devait être la consigne, le mot d’ordre gaullien. Il est vrai que nous n’en demandions pas. Chez nos amis d’Oran et d’Alger, l’organisation recevait des coups mortels qui la privaient de ses chefs et de ses meilleurs éléments. Il en allait de même chez nous, à plus petite échelle, et nombre de nos frères constantinois connaissaient la prison. Certains, la mort. Il a fallu se rendre à l’évidence : le miracle n’aurait pas lieu. Dans les quelques jours qui précédèrent l’indépendance, l’Algérie se vida de ses habitants européens et le combat cessa, faute de combattants. Le pire était arrivé. Le temps de la survie était venu.

L’Histoire dira grâce à quels trésors d’ingéniosité, de courage de dévouement de la part des Constantinois (de naissance ou d’adoption), Chateau-Jobert a pu échapper aux sbires du pouvoir gaullien, durant ces mois de chasse à l’homme, avant de trouver asile en Espagne. Et comment la poignée de survivants a traversé la mer, les uns à fond de cale dans un cargo, les autres mêlés au terrible exode de l’été 62 où les forces de l’ordre, submergées par un flot de migrants que Paris n’avait pas prévu, ne savaient où donner de la tête. On peut imaginer que les qualités du chef avaient déteint sur ses hommes : adaptabilité, rusticité, du sang-froid, un culot monstre et… une insolente baraka !

Il a fallu réapprendre à vivre, éloignés les uns des autres à cause d’une répression qui allait encore durer six ans, sur le territoire français. Pour ma part, cette période, sombre entre toutes, fut éclairée de chaleureux contacts avec les Constantinois, certains dus à de surprenants hasards, d’autres plus organisés, mais tous placés sous le signe de la fidélité. Quant à notre colonel, ce n’est qu’après l’amnistie de 1968 qu’il a pu regagner la mère patrie, où il allait retrouver ses frères d’armes parachutistes de toutes les guerres, en même temps que les compagnons de la plus folle, la plus malheureuse — et peut-être la plus noble — de ses aventures.

Pour ne pas sortir de mon propos, je ne ferai que mentionner le combat contre-révolutionnaire où il s’était lancé depuis sa retraite espagnole, dans l’esprit de la Cité Catholique éclairé par les mannes de Maurras et Saint-Thomas d’Aquin. Et je dirai par-dessus tout le climat d’extraordinaire complicité qui a présidé à nos retrouvailles ; le bonheur incrédule qui s’est emparé de nous, la fierté de le voir à nouveau, bien en vie, familier, rayonnant de sa foi, disponible, attentif aux plus humbles, avec cet air de bonté, de compréhension que nous lui avions connu dans les heures de douleur.

Les fidèles auxquels je pense ici se reconnaîtront sans qu’il soit besoin de les nommer ; conscients d’être riches, les uns comme les autres, du bien le plus précieux qui manquera toujours aux hommes sans parole : l’Honneur. De l’aîné aux benjamins, du plus gradé aux plus humble, le sort nous avait réunis pour ce que nous étions semblables, en dépit de nos origines disparates. Et le père de ce régiment rétréci comme une peau de chagrin nous couvait d’un œil possessif, à la fois bienveillant et protecteur, où nous pensions lire les paroles de Kipling dans le livre de la jungle : « Nous sommes du même sang, vous et moi. »

Aujourd’hui, le colonel Chateau-Jobert appartient aux amoureux de la France. Á tous ceux qui, ayant servi sous son commandement et l’ayant aimé, lui font de leur mémoire la plus belle des sépultures. Mais nous, soldats perdus et civils du Constantinois, qui avons formé le dernier carré autour de lui, nous pensons qu’il nous appartient, à nous spécialement, comme nous lui avons appartenu. Pour nous, il n’est pas mort. Grâce à lui, même vaincu, même blessé, la vie est encore belle.

Il a été notre colonel. Il le reste à jamais. Notre dernier colonel !…